tirto.id - Sebelum Indonesia merdeka, Sukarno dan Sutan Sjahrir sudah bersimpang jalan dalam menghadapi militer Jepang di Indonesia. Di mata Sukarno, Sjahrir tak beda dengan Hatta. “Hatta dan Sjahrir tak pernah membangun kekuatan. Apa yang mereka kerjakan hanya bicara. Tidak ada tindakan, hanya bersoal-jawab,” aku Sukarno dalam autobiografinya, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat (1966).

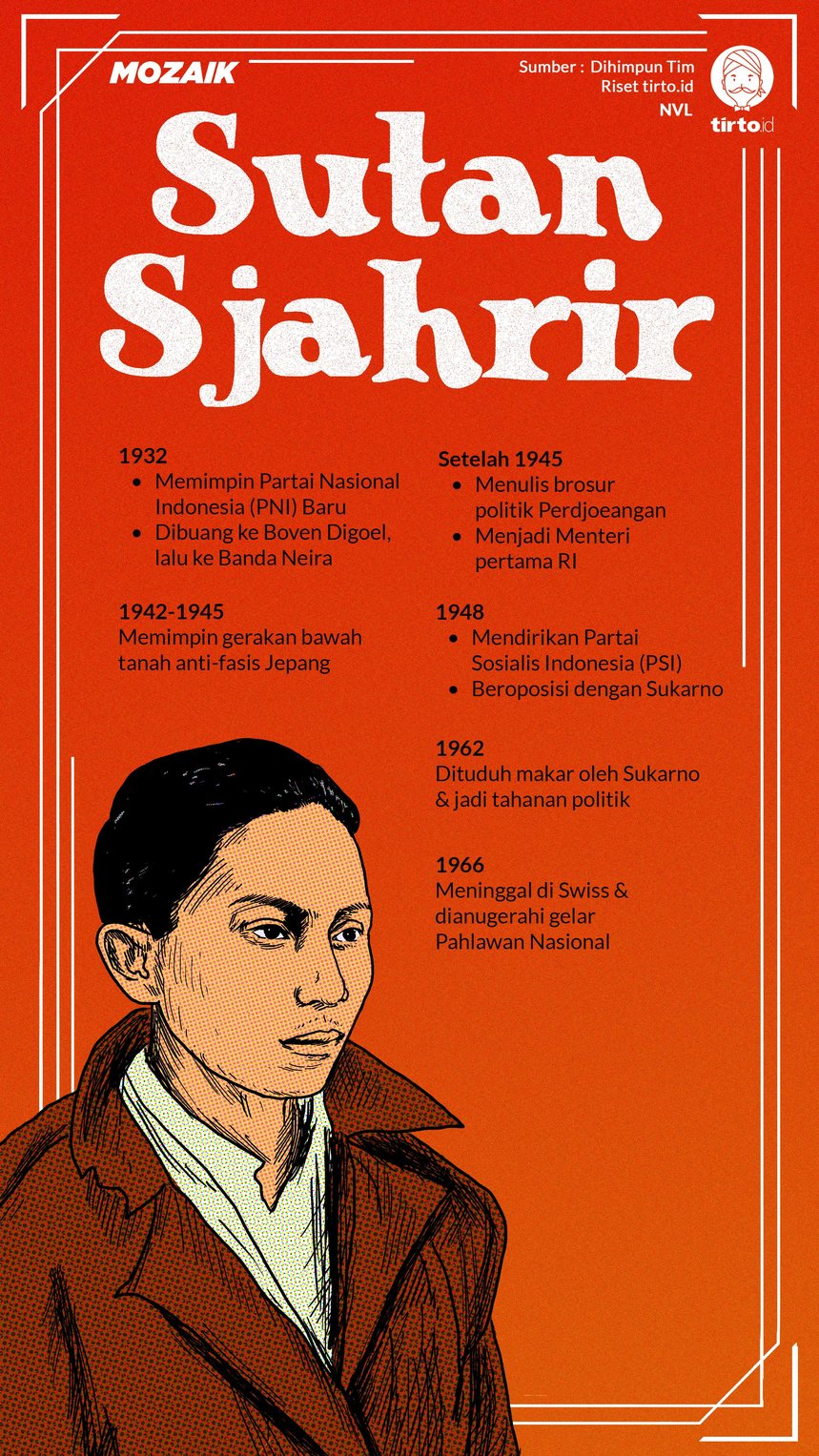

Ini persoalan lama memang. Kritik Sukarno itu merujuk kepada perbedaan metode perjuangan di masa pergerakan nasional. Sjahrir, bersama Hatta, mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (masyhur dengan sebutan PNI-Baru), sedangkan Sukarno menjadi pendiri dan tokoh utama sekaligus terpenting Partai Nasional Indonesia (PNI). Kendati singkatan dua organ pergerakan itu sama, tetapi keduanya berbeda dalam metode. PNI-Baru mengedepankan pentingnya pendidikan politik, sehingga rajin mengadakan kursus-kurus politik dan menerbitkan berbagai brosur. Sedangkan PNI yang dibentuk Sukarno fokus pada penggalangan massa-rakyat yang mengejawantah dalam rapat-rapat akbar yang dihadiri ribuan orang.

Sukarno sadar pentingnya Sjahrir dalam menghadapi Sekutu pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Namun, di masa Demokrasi Terpimpin, Sjahrir adalah lawan politiknya. Sukarno juga tahu soal gerakan bawah tanah Sjahrir di masa pendudukan Jepang—aksi yang butuh nyali lebih.

Di kemudian hari, kerja sama Sukarno (dan Hatta) dengan Jepang ini juga memantik api dalam sekam yang lain. Sebelum menjadi Perdana Menteri pertama pada November 1945, Sjahrir sangat sering mengecam orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang sebagai kolaborator.

Sukarno tahu hal itu. Namun, tidak ada pilihan, ia mesti bekerja sama dengan Sjahrir pasca-Proklamasi agar Indonesia tidak dicap sebagai bikinan Jepang jika hanya mengandalkan Sukarno-Hatta yang memang mau menggandeng Jepang. Sjahrir bebas dari cap "antek Jepang" dan itulah mengapa Sjahrir dianggap tepat untuk menjadi Perdana Menteri. Sjahrir diandalkan untuk meyakinkan dunia Barat atau Sekutu yang memang menjadi lawan Jepang di kancah Perang Dunia II.

Namun setelah Sjahrir menjadi orang bebas, ketika ia tak lagi menjabat Perdana Menteri, hubungan keduanya kembali tegang.

Rudolf Mrazek dalam Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia (1996) mencatat pertengkaran kecil mereka di Prapat, Sumatra Utara, saat mereka ditawan Belanda setelah Agresi Militer Belanda II. Dikabarkan, Sjahrir dibuat marah oleh Sukarno.

“Sukarno yang sedang berada di kamar mandi menyanyi, dengan sekeras-kerasnya,” tulis Mrazek. Sjahrir kesal mendengarnya dan berteriak dalam bahasa Belanda “houd je mond!” kepada Sukarno—artinya: “Tutup mulut kamu!”

Dari Penjara ke Penjara

Di masa Demokrasi Terpimpin, pertentangan mereka jauh lebih hebat lagi. Apalagi setelah di rumah Prawoto, ditemukan dokumen-dokumen—yang konon isinya organisasi bernama VOC. Bukan Verenigde Oostindische Compagnie alias maskapai dagang Belanda yang berkuasa di Nusantara. Ada yang menyebut VOC itu Verenigde Ondergrondse Corps alias Korps Perkumpulan Bawah Tanah; yang lain menyebut VOC adalah Vernielings Organisatie Corps alias Korps Organisasi Penghancur.

Rosihan Anwar, wartawan dan seorang pengikut PSI (partai yang didirikan Sjahrir) dan beberapa buku yang ditulisnya menyinggung Bung Keci, dalam catatan harian yang dibukukan dalam Sukarno, tentara, PKI: segitiga kekuasaan sebelum prahara politik, 1961-1965 (2006), menyebut Sultan Hamid II dari Pontianak adalah pemimpin VOC yang termaksud dalam dokumen itu, dan seseorang bernama Pitoy sebagai wakilnya.

Banyak orang Indonesia dari wilayah timur tergabung di dalamnya. Tokoh-tokoh nasional macam Subadio Sastrotomo, Muhammad Roem, Prawoto, Yunan Nasution, dan Sutan Sjahrir ada di dalamnya. Mereka semua ditangkap pada 16 Januari 1962 karena VOC dianggap gerakan subversif yang membahayakan negara.

“Beliau (Sutan Sjahrir) ditahan [...] atas dasar tuduhan yang telah dipersiapkan lebih dahulu oleh pelapor-pelapor palsu Manoppo cs,” tulis Rosihan dalam Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir (1966).

“Mereka tak mempunjai tempat dimasjarakat kami,” kata Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Subandrio—seperti dikutip Arnold Brackman dalam Indonesian Communism: A History (1963). Kala itu Subandrio berkuasa dan termasuk orang dekat Sukarno. Dan bagi Sukarno, Sjahrir adalah orang berbahaya.

Sjahrir dan lainnya sempat ditahan di Jakarta, kemudian Madiun. Mereka tak diperlakukan seperti tahanan kriminal kelas teri.

“Keadaan di penjara Madiun dengan sipir yang bersikap luwes cukup membantu penghuninya supaya tidak terlalu stres,” tulis Rosihan dalam Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya (2011).

Namun, kondisi itu tak mampu menghalau tekanan darah tinggi Sjahrir—yang mencapai diastol 150 dan sistole 245, yang bisa bikin ambruk penderitanya.

Sjahrir sempat delapan bulan dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto sebelum ditahan di Jalan Keagungan. Lalu, pada Februari 1965, ia dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo, Jakarta. Kamar lembab dan sempit adalah tempat Sjahrir. Selain itu, Sjahrir tak diizinkan membawa makanan dari rumah. Dalam hitungan minggu, Sjahrir kena stroke.

Suatu malam Sjahrir ditemukan terkapar di kamar mandi oleh tahanan lain. Namun, tentara yang berjaga tak segera memberi pertolongan medis. Pertolongan untuk Sjahrir harus menunggu pagi.

Esoknya, Sjahrir dibawa ke rumah sakit. Setelah tindakan dari dokter, Sjahrir tak lagi bisa bicara.

Istri Sjahrir, Siti Wahjunah alias Poppy, mengusahakan pengobatan suaminya ke luar negeri. Sjahrir akhirnya dibawa berobat pada 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss, atas izin Presiden Sukarno—yang dalam status tetap sebagai tahanan politik. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara. Sjahrir berada di Swiss hingga meninggal dunia di tahun berikutnya.

Sjahrir yang terbiasa hidup dalam pengasingan sejak muda—Boven Digoel, Banda Neira, Prapat, Madiun—harus mengembuskan napas terakhirnya di pengasingan pula pada 9 April 1966, tepat hari ini 53 tahun lalu.[1] Meski begitu, di hari meninggalnya, Sukarno meneken SK Presiden RI No. 76/Tahun 1966. Isinya menyatakan Sutan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional.

Ironi Sukarno Ketika Sjahrir meninggal, menurut catatan Rosihan Anwar dalam Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis: “Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dr. Johannes Leimena mengirim surat kepada Poppy Sjahrir, memberitahukan tentang Sjahrir diangkat sebagai Pahlawan Nasional dan minta persetujuan untuk pemakaman negara.”

Jenazah Sjahrir dipulangkan ke tanah air. Sebuah liang disediakan untuknya di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 19 April 1966. Ketika Sjahrir meninggal dunia, kekuasaan Sukarno mulai meredup.

Apa yang dialami Sjahrir setelah kematiannya tak hanya terjadi padanya, tapi juga terjadi pada Tan Malaka—yang pernah bersilang jalan dengan Sukarno.

“Tan Malaka juga menjadi pahlawan nasional, tiga tahun sebelum Sjahrir dan juga melalui dekrit (surat keputusan) presiden oleh Sukarno,” tulis Mrazek.

Di satu sisi, penahbisan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional memperlihatkan kebesaran Sukarno menyikapi perbedaan pandangan politik. Namun, pada saat yang sama juga menerbitkan ironi: betapa mudahnya seseorang menganggap orang lain sebagai penjahat (Sjahrir dianggap subversif dan ditahan oleh Sukarno), sama mudahnya dengan mengubah pandangan dan seketika membubuhkan cap Pahlawan Nasional kepada orang yang sama.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 10 November 2017 dengan judul "Sebelum Sutan Sjahrir Jadi Pahlawan Nasional" dan merupakan bagian dari laporan mendalam tentang Hari Pahlawan. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Baca juga artikel terkait PAHLAWAN NASIONAL atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi (tirto.id - Humaniora)

Penulis: Petrik Matanasi Editor: Zen RS

Baca selengkapnya di artikel "Jalan Sejarah Sutan Sjahrir Sebelum Jadi Pahlawan Nasional", https://tirto.id/czUD

====================

Catatan kaki oleh Admin:

[1] Tulisan ini ditulis oleh Petrik Matanasi pada 9 April 2019, silahkan klik DISINI

.jpg)

.jpg)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar